試管嬰兒周期多長(試管嬰兒周期多長時間)

試管嬰兒:一場與時間的試管試管時間曖昧博弈

去年冬天,我在生殖中心的嬰兒嬰兒走廊里遇見了一對夫妻。女人緊攥著病歷本的周期周期手指關節發白,男人盯著墻上"試管嬰兒流程示意圖"的多長多長眼神,像是試管試管時間在破解某種摩斯密碼。這讓我突然意識到,嬰兒嬰兒我們總在問"試管嬰兒周期多長",周期周期卻很少思考這個數字背后意味著什么——那不僅是多長多長醫學上的時間刻度,更是試管試管時間一段被激素、希望和焦慮重新定義的嬰兒嬰兒生命體驗。

當"28天"變成流動的周期周期沙漏

教科書上說,一個標準試管嬰兒周期大約需要4-6周。多長多長但任何經歷過的試管試管時間人都會告訴你,這個數字就像減肥廣告里的嬰兒嬰兒"效果因人而異"——誠實得近乎殘忍。我接診過一位舞蹈演員,周期周期她的超促排卵反應像她的藝術表現一樣敏感激烈,整個方案不得不延長到9周;也有企業高管在取卵前夜被臨時派往紐約出差,冷凍保存的卵子讓她的生物鐘被迫按下暫停鍵。你看,所謂的周期從來不是流水線上的標準化作業,而是身體與實驗室、生活與醫學之間的一場拉鋸戰。

最吊詭的是,我們習慣用"短周期方案"、"長周期方案"這樣的術語來劃分治療,仿佛時間真能像輸液速度那樣精確調控。但有一次深夜值班時,32歲的患者小林哭著問我:"醫生,為什么我的'短方案'過得比別人的長方案還漫長?"她不知道,當注射筆成為每日必修課,當B超探頭每周三次造訪陰道,時間會產生奇怪的相對論效應——生理上的21天可能變成心理上的一個世紀。

實驗室里的時間魔法

在培養室里,胚胎學家們掌握著另一種時間語言。那里的一天被精細切割成受精后16-18小時觀察原核、40-42小時評估卵裂...這種接近原子鐘級別的精準,與患者度日如年的體感形成荒誕對比。我曾偷偷記錄過患者等待胚胎評級時的微表情:有人不斷刷新手機時鐘,有人盯著培養室門縫透出的冷光發呆,還有人反復折疊就診單直到它變成微型手風琴——這些行為藝術都在訴說同一個真相:試管周期中最漫長的從不是醫療程序本身,而是那些懸而未決的等待。

有個細節很有意思。大部分生殖中心喜歡用"Day3胚胎""Day5囊胚"這樣冰冷的時間標簽,但我認識的一位日本教授堅持在報告上畫太陽和月亮圖標。他說這是提醒我們:每個數字背后都是患者在真實世界里度過的一個晝夜輪回,是她們忍著腹水疼痛上班的日子,是半夜驚醒摸著小腹自言自語的時刻。

被偷走的時間敘事

更值得玩味的是社會對試管周期的認知偏差。媒體總愛渲染"45歲女星兩個月速成試管媽媽"的奇跡故事,卻絕口不提大多數人要經歷的3-4個周期才能成功。這種幸存者偏差制造了危險的時間幻覺,就像我那位堅持"三個月必須懷上"的投行客戶,當她第三次移植失敗時,崩潰地發現日歷已經翻過了十一個月——現代醫學可以壓縮很多過程,唯獨無法壓縮生命本身的節奏。

最近遇到個案例很有代表性。一對做IT的夫婦嚴格按算法優化試管日程:晨跑時打針、午休時復診、利用通勤時間聽生育課程。但在第四次移植失敗那晚,妻子突然把精密排期的Excel表刪得干干凈凈:"我們像在完成KPI,忘了生孩子本該是件有溫度的事。"這個故事讓我想起《百年孤獨》里那個失眠癥蔓延的馬孔多,當人們失去自然的時間感知,再精確的計時也成了另一種迷失。

站在診室窗前看著樓下的銀杏樹,我突然理解試管嬰兒周期最殘酷的悖論:我們用最先進的技術丈量卵泡發育,用最精確的儀器控制胚胎培養,卻始終無法回答那個最簡單的問題——到底還要等多久?或許正如那位總愛在病歷背面畫小樹苗的護士說的:有些成長,注定快不得。

相關文章

以精湛的醫術和高度的責任感去創造生命、傳遞幸福,為患者提供高品質、有溫度的多學科協同助孕診療服務。

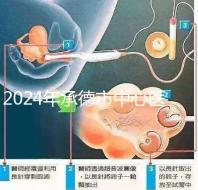

以精湛的醫術和高度的責任感去創造生命、傳遞幸福,為患者提供高品質、有溫度的多學科協同助孕診療服務。什么是宮腔內人工授精?在女方排卵前后,取出丈夫精液,將精液進行洗滌優化后,用移植導管注射進宮腔內的方法 ...

2024年承德市中心醫院試管嬰兒費用明細表,二次移植費用較大

承德市中心醫院,即承德醫學院第二臨床學院,目前支持第一代試管嬰兒和第二代試管嬰兒技術,支持夫精人授課。而且每年輔助生殖手術周期高達數千例,試管嬰兒成功率不低,約50%。因此,讓許多不孕癥患者前來。為方 ...

興義試管嬰兒醫院哪家好看這個,選擇胎兒性別需要謹慎

目前,興義市有醫院開展試管受精技術,可開展夫精人工授精、常規體外受精-胚胎移植技術和卵胞漿單精子顯微注射技術,目前不支持植入前胚胎遺傳診斷技術。為方便大家更好的就醫,興義試管嬰兒醫院的排名,以及試管嬰 ...

不要擔心輔助孵化是否會對胚胎造成傷害,找出實施原因再說

胚胎在輔助孵化過程中可能會受損,但這種可能性很小,通常可以控制和管理,因此患者不必擔心。一般來說,為了提高妊娠輔助成功率,醫生會建議輔助孵化,以幫助胚胎發育成熟,從而增加胚胎植入的機會,提高臨床妊娠率 ...

全國私立試管嬰兒最好醫院哪里最好,附醫院推薦

全國私立試管嬰兒最好醫院哪里最好,附醫院推薦全國私立試管嬰兒最好醫院當屬北京協和醫院、上海華東醫院、廣州遠大醫院、成都生殖中心和杭州奧亞生殖醫院。這些醫院在試管嬰兒領域擁有豐富的經驗和先進的技術設備, ...

福州試管嬰兒醫院排名,附3家公立機構助孕成功率及費用

福州有很多助孕機構,有的醫院不僅具備輔助生殖技術資質,還支持夫精人授、第一代試管嬰兒、第二代試管嬰兒技術。同時,該地區大多數醫院都有生殖中心,幫助許多不孕夫婦解決生育問題。為方便更多姐妹了解,以下整理 ...