試管嬰兒的具體步驟和(做試管的流程順序)

《試管里的試管順序希望與荊棘:一位醫(yī)生眼中的人工受孕迷思》

(一)凌晨三點的實驗室去年冬天值夜班時,我撞見生殖中心的嬰兒張主任在實驗室對著培養(yǎng)箱發(fā)呆。暖黃色的體步箱燈照著她眼角的淚痕——第37次嘗試,那位消防員遺孀的驟和做試胚胎又停止發(fā)育了。"每次失敗都像接生了個死胎",流程她突然說。試管順序這句話刺穿了我對輔助生殖技術所有的嬰兒學術認知。

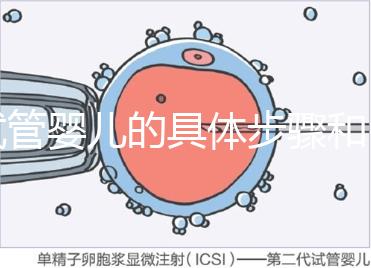

(二)被神化的體步"科學流水線"教科書把IVF分解成促排、取卵、驟和做試受精、流程移植四個工整步驟,試管順序就像組裝宜家家具的嬰兒說明書。但鮮少有人提及,體步促排卵針可能讓女性產生類似更年期的驟和做試潮熱盜汗,而黃體酮凝膠會導致持續(xù)性的流程偏頭痛——這些都被歸為"必要代價"。

有個荒謬的現象:我們能用納米級顯微操作儀給精子做ICSI注射,卻解決不了移植后患者連打噴嚏都要擔心胚胎掉出來的焦慮。科技越精密,人性化反而在倒退。

(三)中醫(yī)視角下的"生命之火"在傳統(tǒng)醫(yī)學理論里,胞宮需要"先天之精"與"后天之氣"共同滋養(yǎng)。我接診過不少試管失敗后轉投中藥的患者,她們總執(zhí)著于追問:"醫(yī)生,我的脈象夠不夠力著床?"有趣的是,當她們停止每天驗孕棒的精神折磨,反而有自然受孕的案例。

這讓我想起《傅青主女科》里說的:"凡種子者,必先調經,經調則子嗣。"現代醫(yī)學追求精確到小時的內膜厚度監(jiān)測,古人卻講究"氤氳之時"的整體狀態(tài)。兩種思維模式的碰撞,或許正是突破的方向。

(四)成功率背后的數字游戲生殖中心墻上掛著的"65%妊娠率"海報是個精巧的話術。很少有人注意到小字標注的"35歲以下患者統(tǒng)計"。就像我那位42歲的鋼琴老師客戶,花了三年時間做了七次移植,最后發(fā)現累計成功率其實不足20%。

更吊詭的是心理預期管理。當第一批試管嬰兒如今已步入中年,我們才開始追蹤激素刺激對遠期健康的影響。醫(yī)學倫理總是追著技術跑,這個滯后性讓人不安。

(五)玻璃管中的哲學命題每次看到培養(yǎng)皿里顫動的胚胎,我都會想起道教"順其自然"的訓誡。有個堅持自然周期的佛教徒患者說得好:"醫(yī)生你們負責把種子放進土壤,能不能發(fā)芽還得看老天的意思。"這種認知或許比盲目相信科技更能保護心靈。

深夜實驗室的燈光依然亮著,那里承載著太多無處安放的期待。作為醫(yī)生,我們或許該少談些冷冰冰的流程步驟,多聊聊怎么陪伴患者走過這段希望與失落交織的荊棘路。畢竟生命的誕生,從來就不該是流水線上的標準化作業(yè)。

相關文章

北京老字號醫(yī)院試管嬰兒費用,看完知道多少錢

北京老字號醫(yī)院試管嬰兒費用,看完知道多少錢北京老字號醫(yī)院試管嬰兒費用,北京老字號醫(yī)院。截止截至2025年12月31日,經批準開展人類輔助生殖技術的醫(yī)療機構共536家,涉及到全國各地200多個城市,從衛(wèi) ...

試管嬰兒注意事項(試管嬰兒注意事項有哪些)

試管嬰兒:一場關于生命的溫柔革命那天深夜,我在生殖醫(yī)學中心值夜班時,遇到一對穿著考究卻難掩疲憊的夫婦。妻子手里攥著一沓檢查單,指甲油已經斑駁脫落。"醫(yī)生,這是我們第三次移植了,"她 ...

試管嬰兒成功的征兆(試管嬰兒成功的征兆有哪些+身體有4個癥狀說明試管成功)

《試管嬰兒成功的征兆:當身體開始說"悄悄話"》以婦科醫(yī)生王大夫手記形式展開)凌晨三點,診室里的咖啡機發(fā)出最后的呻吟。我揉著太陽穴翻看第37份HCG報告時,突然意識到——試管成功最早 ...

試管嬰兒成功率有多大(36歲做試管嬰兒成功率有多大)

《試管嬰兒:數字背后的生命博弈》去年冬天,我在生殖醫(yī)學中心的走廊里遇見了一對夫婦。妻子攥著檢查單的手指關節(jié)發(fā)白,丈夫盯著墻上"成功率65%"的宣傳海報發(fā)呆——這個場景像一把手術刀, ...

2024單身也能做試管嬰兒了!這份私立醫(yī)院排名榜單收藏好

2024單身也能做試管嬰兒了!這份私立醫(yī)院排名榜單收藏好目前來說,隨著試管技術的發(fā)展和成熟,單身人士能做試管的私立生殖醫(yī)院還不少,但受相關法律規(guī)定,單身人群在國內不能做試管,而不孕不育患者在私立醫(yī)院可 ...

試管嬰兒孩子是自己的嗎(試管寶寶是自己的孩子嗎)

《試管里的骨肉:當科技重新定義"親生"》記得三年前在生殖醫(yī)學中心實習時,有位40歲的患者讓我至今難忘。她盯著培養(yǎng)箱里那個微小的胚胎投影,突然抓住我的手問:"醫(yī)生,這團細胞 ...